您现在的位置是: 首页 > 成语歇后语 成语歇后语

和孟子有关的成语典故_和孟子有关的成语典故有哪些

ysladmin 2024-06-08 人已围观

简介和孟子有关的成语典故_和孟子有关的成语典故有哪些 现在我来为大家分享一下关于和孟子有关的成语典故的问题,希望我的解答能够帮助到大家。有关于和孟子有关的成语典故的问题,我们开始谈谈吧。1.孟子的成语故

现在我来为大家分享一下关于和孟子有关的成语典故的问题,希望我的解答能够帮助到大家。有关于和孟子有关的成语典故的问题,我们开始谈谈吧。

1.孟子的成语故事

2.与孟子有关的成语或故事

3.有关孟子的故事与成语

4.与孟子有关的成语故事

5.与孟子有关的成语典故

孟子的成语故事

孟子的成语故事如下:1、孟母三迁:孟子的母亲非常重视孩子的教育,为了给孩子一个良好的成长环境,她三次搬家,以求一个更好的居住环境和学习条件。这个故事表达了母亲对子女教育的重视和对良好成长环境的追求。

2、孟子拜师英九章:孟子拜访了许多名师学习,其中最有名的是他拜师英九章的故事。当时英九章在寒门贵子的学生中选徒弟,孟子凭借出色的才华和品德得到了英九章的赏识和指点,这展示了他对学习的认真态度和卓越的才华。

3、鲁宰孟参乐:有一次,孟子与鲁国宰相孟参一起在庭院中乐观地游玩,当时外界正传言鲁国的国势渐衰,但两人都很平和愉悦,表示自己尽了力量就无怨无悔。这个故事强调了对已尽之责的心态。

4、患难见真情:孟子曾经讲述了一个关于真情和友谊的故事,他说一位友人的家人因病去世,朋友哭泣得非常伤心,然而一个无关紧要的朋友却为之洒脱。这个故事表达了患难见真情的道理。

孟子(公元前372年-公元前289年)是中国古代伟大的思想家和儒家学派的代表人物之一。他的思想深远,著作等身,对后世产生了深远的影响。

孟子的言行以及与他相关的故事,都体现了他崇高的品德和对教育、友谊、人情世故的思考。他的思想不仅对当时的社会产生了重要影响,也对后人的道德观念和行为准则提供了深刻的启示。这些故事也成为了后人传颂的典范,激励着人们不断追求更好的品德和处世态度。

与孟子有关的成语或故事

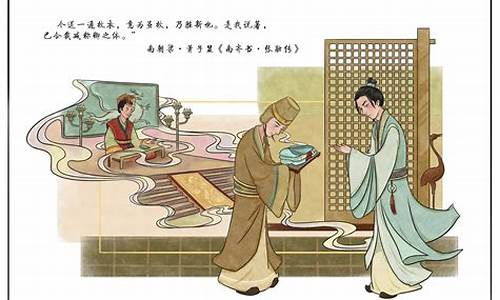

孟母断织

原文

孟子之少也,既①学而归,孟母方绩②,问曰:“学何所至矣?”孟子曰:“自若也。”孟母以刀③断其织。孟子惧而问其故。孟母曰:“子④之废学,若我断斯⑤织也。夫君子学以立名,问则广知,是以⑥居则⑦安宁,动则远害。今而废之,是不免于斯役,而无以离于祸患也。……”孟子惧,旦⑧夕⑨勤学不息,师事子思,遂成天下之名儒。君子谓孟母知为人母之道⑩矣。——选自《列女传》

注释

①既:已经。②绩:把麻纤维披开再连续起来搓成线。这里指织布。

③以刀:用刀。④子:古代指你。

⑤斯:这。⑥是以:因此。

⑦则:就。⑧旦:早晨。

⑨夕:泛指晚上。⑩道:法则、方法。

译文

孟子小的时候,有一次放学回家,他的母亲正在织布,(见他回来,)便问道:“学习怎么样了?”孟子(漫不经心地)回答说:“跟过去一样。”孟母(见他无所谓的样子,十分恼火,)就用剪刀把织好的布剪断。孟子见状害怕极了,就问他母亲:“为什么要发这样大的火?”孟母说:“你荒废学业,如同我剪断这布一样。有德行的人学习是为了树立名声,问才能增长知识。所以平时能平安无事,做起事来就可以避开祸害。如果现在荒废了学业,就不免于做下贱的劳役,而且难于避免祸患。”孟子听后吓了一跳,自此,从早到晚勤学不止,把子思当做老师,终于成了天下有名的大儒。有德行的人认为孟母懂得做母亲的法则。

参考资料:

也叫断织之诫。

断织之诫

成语 断织之诫

发音 duàn zhī zhī jiè

解释 孟子的母亲用割断织布机上的纱,使机上的纱不能成布的损失来告诫中途放弃学业的儿子。后用这个故事告诫中途辍学的人。

出处 汉·刘向《列女传·母仪传》:“孟子之少也,既学而归,孟母方绩,问曰:‘学何所至矣?’孟子曰:‘自若也。’孟母以刀断其织。孟子惧而问其故,孟母曰:‘子之学,若吾断斯织也。’”

孟子典故——人兽不远,仅在一心

牛山上的树木曾经十分茂盛,由于它临近大都市,常常被斧斤所砍伐。日养月息,雨露滋润,不是没有嫩枝新芽长出来,然而随之又受到牛羊的践踏,所以才变成现在那光秃秃的样子。人们看到它那光秃秃的样子,还以为它从来没有长过成材的树木,这难道是山的本性吗?对于人们来说,难道就没有仁义之心了吗?他们所以失去自己的良心,就有如斧头对于树林一样,天天都去砍伐它,这能茂盛吗?这些失去善心的人,白天黑夜地息养,天亮时又得到一点清明之气,这时,他内心的好恶与人便接近了一点,然而白天的作为又把它扰乱泯灭了,内心不断地遭到扰乱,夜晚所得的清明之气不足以保存,他就和禽兽相差不远了。别人看见他像禽兽一样,还以为他不曾有过善的素质,这难道是人本来的情况吗?所以,如果能得到应有的养育,没有什么东西不能生长,要是失去了应有的养育,那就什么东西也会消失。所以孔子说,'把握就存在,放弃就会消失,出入没有一定,没有谁能知道他的去向。'就是指人的心而说的啊

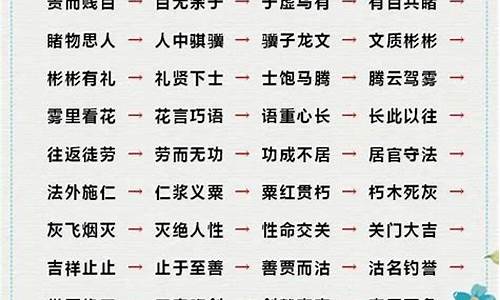

1)不以规矩,不成方圆。

译文不用圆规和曲尺,就不能正确地画出方形和圆形。

(2)权,然后和轻重;度,然后知长短。

译文称一称,才晓得轻重;量一量,才晓得长短。

(3)人有不为也,而后可以有为。

译文人要有所不为,才能有所为。

(4)虽有天下易生之物,一日暴之,十日寒之,未有能生者也。

译文即使有一种最容易生长的植物,晒它一天,又冻它十天,没有能够再生长的。

(5)其进锐者,其退速。

译文前进太猛的人,后退也会快。

(6)心之官则思,思则得之,不思则不得也。

译文心这个器官职在思考,思考才能获得,不思考便不能获得。

(7)生于忧患而死于安乐也。

译文忧愁患害足以使人生存,安逸快乐足以使人死亡。

(8)惟仁者宜在高位。不仁而在高位,是播其恶于众也。

译文只有道德高尚的仁人,才应该处于统治地位。如果道德低的不仁者处于统治地位,就会把他的罪恶传播给群众。

(9)天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体。

译文天子不行仁,便保不住他的天下;诸侯不行仁,便保不住他的国家;卿、大夫不行仁,便保不住他的宗庙;一般的老百姓不行仁,便保不住自己的身体。

(10)国君好仁,天下无敌焉。

译文一国的君主如果喜爱仁德,整个天下便不会有敌手。

(11)省刑罚,薄税敛,深耕易耨(n^u)。

译文减免刑罚,减轻赋税,让百姓能深耕细作,早除秽草。

(12)仁者无敌。

译文仁德的人是无敌于天下的。

(13)五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

译文每家给他五亩土地的住宅,四围种植着桑树,那么,五十岁以上的人都可以有丝棉袄穿了。鸡狗与猪这类家畜,都有力量去饲养繁殖,那么,七十岁以上的人就都有肉可吃了。一家给他一百亩土地,并且不去妨碍他的生产,八口人的家庭便都可以吃得饱饱的了。办好各级学校,反复地用孝顺父母、敬爱兄长的大道理来开导他们,那么,须发花白的老人便会有人代劳,不致头顶着、背负着东西在路上行走了。

(14)易其田畴,薄其税敛,民可使富也。

译文搞好耕种,减轻税收,可以使百姓富足。

(15)君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。

译文君主仁,没有人不仁;君主义,没有人不义;君主正,没有人不正。

(16)乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

译文以百姓的快乐为自己的快乐者,百姓也会以国君的快乐为自己的快乐;以百姓的忧愁为自己的忧愁者,百姓也会以国君的忧愁为自己的忧愁。

(17)仁则荣,不仁则辱。

译文诸侯卿相如果实行仁政,就会有荣耀;如果行不仁之政,就会遭受屈辱。

(18)有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。

译文有一定的产业收入的人才有一定的道德观念和行为准则,没有一定的产业收入的人便不会有一定的道德观念和行为准则。假若没有一定的道德观念和行为准则,就会胡作非为,违法乱纪,什么事都干得出来。

(19)争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城,此所谓率土地而食人肉,罪不容于死。

译文为争夺土地而战,杀死的人遍野;为争夺城池而战,杀死的人满城,这就是带领土地来吃人肉,死刑都不足以赎出他们的罪过。

(20)君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

译文君主把臣下看成自己的手足,臣下就会把君主当作腹心;君主把臣下看成牛马,臣下就会把君主当成路上遇见的一般人;君主把臣下看成泥土或野草,臣下就会把君主看作仇敌。

(21)鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

译文鱼是我所喜欢吃的,熊掌也是我所喜欢吃的;如果两者不能都吃的话,我便丢掉鱼而吃熊掌。生命是我所喜爱的,义也是我所喜爱的;如果两者不能并有,我便舍弃生命而取义。

(22)老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

译文尊敬我的长辈,从而推广到尊敬别人的长辈;爱护自己的晚辈,从而推广到爱护别人的晚辈。

(23)得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之,多助之至,天下顺之。

译文行仁政的就有很多人帮助,不行仁政的就很少有人帮助。帮助他的人少到极点时,连亲戚都反对他;帮助他的人多到极点时,全天下都归顺他。

(24)天时不如地利,地利不如人和。

译文天时不及地利,地利不及人和。

有关孟子的故事与成语

1、孟母三迁

战国的时候,有一个很伟大的大学问家孟子。孟子小的时候非常调皮,他的妈妈为了让他受好的教育,花了好多的心血呢!有一次,他们住在墓地旁边。孟子就和邻居的小孩一起学着大人跪拜、哭嚎的样子,玩起办理丧事的游戏。孟子的妈妈看到了,就皱起眉头:”不行!我不能让我的孩子住在这里了!”孟子的妈妈就带着孟子搬到市集旁边去住。到了市集,孟子又和邻居的小孩,学起商人做生意的样子。一会儿鞠躬欢迎客人、一会儿招待客人、一会儿和客人讨价还价,表演得像极了!孟子的妈妈知道了,又皱皱眉头:”这个地方也不适合我的孩子居住!”于是,他们又搬家了。这一次,他们搬到了学校附近。孟子开始变得守秩序、懂礼貌、喜欢读书。这个时候,孟子的妈妈很满意地点着头说:”这才是我儿子应该住的地方呀!”

后来,大家就用“孟母三迁”来表示人应该要接近好的人、事、物,才能学习到好的习惯!

2、五十步笑百步五十步笑百步

战国时代,诸侯王国都采取合纵连横之计,远交近攻。

战争连年不断,可苦了各国的老百姓。孟子看了,决定周游列国,去劝说那些好战的君主。孟子来到梁国,去见了好战的梁惠王。梁惠王对孟子说:“我费心尽力治国,又爱护百姓,却不见百姓增多,这是什么原因呢?”

孟子回答说:“让我拿打仗作个比喻吧!双方军队在战场上相遇,免不了要进行一场厮杀。厮杀结果,打败的一方免不了会弃盔丢甲,飞奔逃命。假如一个兵士跑得慢,只跑了五十步,却去嘲笑跑了一百步的兵士是‘贪生怕死’。”

孟子讲完故事,问梁惠王:“这对不对?”梁惠王立即说:“当然不对!”孟子说:“你虽然爱百姓,可你喜欢打仗,百姓就要遭殃。这与五十步同样道理。”

成语比喻那些以小败嘲笑大败的人。又以“五十步笑百步”来比喻程度不同,但本质相同的做法。

3、始作俑者

这句成语出自于《孟子·梁惠王上》:“仲尼(孔子)曰:始作俑者,其无后乎!为其象人而用之也。”

战国时,有一次孟子和梁惠王谈论治国之道。孟子问梁惠王:“用木棍打死人和用刀子杀死人,有什么不同吗?”

梁惠王回答说:“没有什么不同的。”

孟子又问:“用刀子杀死人和用政治害死人有什么不同?”

梁惠王说:“也没有什么不同。”

孟子接着说:“现在大王的厨房里有的是肥肉,马厩里有的是壮马,可老百姓面有饥色,野外躺着饿死的人。这是当权者在带领着野兽来吃人啊!大王想想,野兽相食,尚且使人厌恶,那么当权者带着野兽来吃人,怎么能当好老百姓的父母官呢?孔子曾经说过,首先开始用俑(古时陪同死人下葬的木偶或土偶)的人,他是断子绝孙、没有后代的吧!您看,用人形的土偶来殉葬尚且不可,又怎么可以让老百姓活活地饿死呢?”

根据孔子“始作俑者,其无后乎”这句话,后人将“始作俑者”引为成语,比喻第一个做某项坏事的人或某种恶劣风气的创始人。

4、一暴十寒

战国时代,百家争鸣,游说之风,十分盛行。一般游说之士,不但有高深的学问、丰富的知识,尤其是以有深刻生动的比喻,来讽劝执政者,最为凸出。孟子也是当时的一个著名辩士,在"孟子"的"告子"上篇中有这样一段记载:

孟子对齐王的昏庸,作事没有坚持性、轻信奸佞谗言很不满,便不客气的对他说:"王也太不明智了,天下虽有生命力很强的生物,可是你把它在阳光下晒了一天,却放在阴寒的地方冻了它十天,它那里还活着成呢!我跟王在一起的时间是很短的,王即使有了一点从善的决心,可是我一离开你,那些奸臣又来哄骗你,你又会听信他们的话,叫我怎么办呢?"按着,他使打了一个生动的比喻:"下棋看起来是件小事,但假使你不专心致志,也同样学不好,下不赢,奕秋是全国最善下棋的能手,他教了两个徒弟,其中一个专心致志,处处听奕秋的指导;另一个却老是怕着有大天鹅飞来,准备用箭射鹅。两个徒弟是一个师傅教的,一起学的,然而后者的成绩却差得很远。这不是他们的智力有什么区别,而是专心的程度不一样啊;"这是一个很有教学意义的故事,我们要学习一样东西、做好一件事情,是非专心致志、下苦功夫不可的。若是今天做一些,把它丢下了,隔天十天再去做,那么事情怎样做得好呢?求学、做事的能否成功,这也是个决定因素之一,故后来的人便将孟子所说?quot;一日暴之,十日寒之"精简成"一暴十寒"一句成语,用来比喻修学、做事没有恒心,作辍无常的一种说法。例如一位同学,对于求学很是随便,学习的时间少,荒废的时间多,我们便说:他这种一曝十寒的作法,那里能学到什么东西呢?

5、孟母断织

孟子小的时候,有一次放学回家,他的母亲正在织布,(见他回来,)便问道:“学习怎么样了?”孟子(漫不经心地)回答说:“跟过去一样。”孟母(见他无所谓的样子,十分恼火,)就用剪刀把织好的布剪断。孟子见状害怕极了,就问他母亲:“为什么要发这样大的火?”孟母说:“你荒废学业,如同我剪断这布一样。有德行的人学习是为了树立名声,问才能增长知识。所以平时能平安无事,做起事来就可以避开祸害。如果现在荒废了学业,就不免于做下贱的劳役,而且难于避免祸患。”孟子听后吓了一跳,自此,从早到晚勤学不止,把子思当做老师,终于成了天下有名的大儒。有德行的人认为孟母懂得做母亲的法则。

6、仁者无敌

梁惠王说:“晋国是天下最强的国家,老丈你是知道的。到了我这一代,东面战败于齐国,长子阵亡;西面丧失了七百里疆土给秦国;南面受辱于楚国。我对此感到耻辱,愿意替死者来洗刷所有的仇恨,怎样才能办到呢?”

孟子答道:“拥有方圆百里的土地就能称王天下。大王如能对民众施行仁政、减省刑罚、薄敛赋税、深耕土壤、清除杂草;青壮年在空闲时修习孝悌忠信的道理,在家里用这些来事奉父兄,出外用这些来事奉尊长,就能使他们拿着木棒来打击秦楚的坚甲利兵了。那些国家侵夺民众的农时,使他们不能耕种农田来养活自己的父母,父母挨冻受饿,兄弟妻儿离散。那些国家虐害自己的民众,大王去讨伐他们,谁能和大王对抗?所以说仁者是无敌的,希望大王不要犹豫。”

与孟子有关的成语故事

杯水车薪解释用一杯水去救一车着了火的柴草,比喻力量太小,解决不了问题。出处《孟子·告子上》:孟子曰:“‘仁之胜不仁也犹水胜火。今之为仁者。犹以一杯械一车薪之火也;不熄。则谓之水不胜火。此又与于不仁之甚者也,亦终必亡而已矣。”’典故从前,有个樵夫砍柴回家,天气炎热,他推了满满的一车柴草来到一家茶馆门前。在屋里刚坐下喝了一会儿茶。就听见外面有人高喊:“不好了。救火啊!柴车着火了!”樵夫立即起身。端起茶杯就冲了出去。他把茶杯里的水向燃烧的柴车泼去,然后再跑回去,盛了满满一杯水,想要灭火;但再跑出去时。柴草已化成灰烬了。何查和周孟学生时代就是一对好兄弟,光阴荏苒,十几年过去了,他们竟在回乡的火车站遇见了。尽管多年没见。两人还是认出了对方。随即热络地聊了起来。“何博士(此人以前极好读书,有此绰号)。好久不见啊。这些年过得可还好?”周孟是个急性子。一上来就忍不住拍了一下何查的背。寒暄了一句。“也就那样吧。倒是你小子,上学时可是出了名的高情商,现在在哪儿做官啊?”何博士笑了笑,找了个位置,拉着周孟坐了下来。“嗨。我哪儿能做上官啊。自己开了一个心理诊所。当心理医生了。”“呵。赚了不少吧!这年头,开心理诊所的。怎么着也得月入上万吧。”“上万?做梦吧。我那个小诊所。地方小,人又少,租金还高,能盈利就不错了。”周孟说着叹了一口气,摇了摇头。片刻。他又拉了拉何查的西服。羡慕道:“看你的行头。赚得比我多吧!”“哪有。你好歹是做老板的。我呢。替人家做事而已。”“那你也定是个白_。薪资很高吧。”何查摆了摆手。“经理算不上。工资高倒是真的。”然后不说话。伸出10个手指。“一个月一万?”周孟问。“是10万!”周孟惊讶地捂住了嘴。又低声道:“那你是干什么的!不做官又不开店,莫非”“哪是你想的那些东西,我是做高档茶叶的。现在那些领导啊。官员啊。甚至很多外国友人都好这口!我懂得多,又会外语。当首席顾问。自然薪资高了。”周孟砸了砸舌,“啧啧,现在何博士变成‘茶博士’了,又多金。我当年还嘲笑你书呆子,现在你做的真正是‘杯水车薪’的活计,而我赚的那点钱,对还沉重的房贷来讲也是‘杯水车薪’啊。看来,真是不能小瞧了知识的力量啊。”来源:作文周刊·七年级版

与孟子有关的成语典故

1、孟母三迁

战国的时候,有一个很伟大的大学问家孟子。孟子小的时候非常调皮,他的妈妈为了让他受好的教育,花了好多的心血呢!有一次,他们住在墓地旁边。孟子就和邻居的小孩一起学着大人跪拜、哭嚎的样子,玩起办理丧事的游戏。孟子的妈妈看到了,就皱起眉头:”不行!我不能让我的孩子住在这里了!”孟子的妈妈就带着孟子搬到市集旁边去住。到了市集,孟子又和邻居的小孩,学起商人做生意的样子。一会儿鞠躬欢迎客人、一会儿招待客人、一会儿和客人讨价还价,表演得像极了!孟子的妈妈知道了,又皱皱眉头:”这个地方也不适合我的孩子居住!”于是,他们又搬家了。这一次,他们搬到了学校附近。孟子开始变得守秩序、懂礼貌、喜欢读书。这个时候,孟子的妈妈很满意地点着头说:”这才是我儿子应该住的地方呀!”

后来,大家就用“孟母三迁”来表示人应该要接近好的人、事、物,才能学习到好的习惯!

2、五十步笑百步五十步笑百步

战国时代,诸侯王国都采取合纵连横之计,远交近攻。

战争连年不断,可苦了各国的老百姓。孟子看了,决定周游列国,去劝说那些好战的君主。孟子来到梁国,去见了好战的梁惠王。梁惠王对孟子说:“我费心尽力治国,又爱护百姓,却不见百姓增多,这是什么原因呢?”

孟子回答说:“让我拿打仗作个比喻吧!双方军队在战场上相遇,免不了要进行一场厮杀。厮杀结果,打败的一方免不了会弃盔丢甲,飞奔逃命。假如一个兵士跑得慢,只跑了五十步,却去嘲笑跑了一百步的兵士是‘贪生怕死’。”

孟子讲完故事,问梁惠王:“这对不对?”梁惠王立即说:“当然不对!”孟子说:“你虽然爱百姓,可你喜欢打仗,百姓就要遭殃。这与五十步同样道理。”

成语比喻那些以小败嘲笑大败的人。又以“五十步笑百步”来比喻程度不同,但本质相同的做法。

以邻为壑释义把邻国当大水坑,把本国的洪水排到那里去。比喻只顾自己的利益,把困难或祸害转给别人。出处《孟子·告子下》小故事禹在了解了各地洪水的情况后,觉得仅靠息壤来堵水不能彻底解决问题,更重要的是应该把水排出去。为此,他大力开掘沟渠,以便让水流到汪洋大海中去。禹带领百姓们在外辛勤地工作了很久,曾经三次路过自家的家门而不入。最后,他终于治理了洪水,使得江河通畅,东流大海,湖泊疏浚,能蓄能灌,更让原来被淹没的土地变成了良田。到了战国初,有个叫白圭的水利_家,也非常出名。无论哪里的河堤有了裂缝、漏洞之类的问题,只要他一到就能解决。后来,他被魏国请去当相国,魏国的国君对他十分信任。有一次,孟子来到魏国,白圭在会见他的时候,炫耀了自己有非凡的治水本领,甚至自我吹嘘道:“我的治水本领已经超过禹了!”孟子是位非常有学问的人,当场驳斥他说:“你说的话错了。禹治水是把四海当成大水沟,顺着水性疏导,结果洪水都流进大海,于己有利,于人无害。如今你治水,只是修堤堵河,把邻国当成大水沟,使得洪水都流到别国去了,于己有利,却于人有害。你这种治水的方法,怎么能跟禹相比呢?”来源:作文评点报·作文素材小学版

今天关于“和孟子有关的成语典故”的讲解就到这里了。希望大家能够更深入地了解这个主题,并从我的回答中找到需要的信息。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。