您现在的位置是: 首页 > 成语谜语 成语谜语

古代法治成语典故_古代法治成语典故有哪些

ysladmin 2024-06-08 人已围观

简介古代法治成语典故_古代法治成语典故有哪些 古代法治成语典故是一个非常广泛的话题,它涉及到不同领域的知识和技能。我将尽力为您解答相关问题。1.�Ŵ����γ�����2.“天子犯法与庶民同罪”的最初起源是哪里?3.法律典故4.出

古代法治成语典故是一个非常广泛的话题,它涉及到不同领域的知识和技能。我将尽力为您解答相关问题。

1.�Ŵ����γ�����

2.“天子犯法与庶民同罪”的最初起源是哪里?

3.法律典故

4.出自韩非子的四字成语故事

�Ŵ����γ�����

碑文:

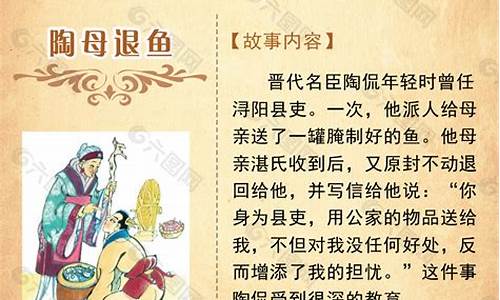

审杀人贼

摘自《涑水记闻》

(北宋)张咏知益州时,有僧行止不明,有司执之以张“张”应为“白”字,禀告的意思咏。咏熟视,判其牒曰:“勘杀人贼。”既而案问,果一民也。与僧同行,于道中杀僧,取其祠部戒牒、三衣,因自披剃为僧。僚属问咏何以知之?咏曰:“吾见其额上犹有系巾痕也。”

为你翻译如下:

(北宋)张咏任益州知州时,有一个僧人行为举止可疑,负责治安的将这个僧人抓来向张咏汇报。张咏仔细察看后,在公文上批示:“审问杀人犯。”接下来的审问结果证明,这人果然不是僧人。这人与一个真的僧人同行,在半路上杀了僧人,窃取了僧人的由尚书省祠部颁发的僧人资格证书、袈裟等物品,于是自己剃头冒充为僧人。张咏的同事属下问张咏根据什么知道的?张咏说:“我发现他额头上仍然有戴头巾的痕迹。”(注:宋代老百姓戴头巾,被头巾遮住的额头晒不着太阳,摘下头巾会显出额头皮肤白一些)

“天子犯法与庶民同罪”的最初起源是哪里?

编号 810 成语 金科玉律 注音 ㄐㄧㄣ ㄎㄜ ㄩˋ ㄌㄩˋ 汉语拼音 jīn kē yù lǜ 释义 「金科玉律」之「律」,典源作「条」。

科、条,指法令条文;金、玉,比喻贵重。

形容完善严密的法律条文。

语本汉.扬雄〈剧秦美新〉。

后用「金科玉律」比喻不可变更的信条。

典源 汉.扬雄〈剧秦美新〉(据《文选.卷四八.符命》引)昔帝缵皇,王缵帝,随前踵古,或无为而治,或损益而亡。

岂知新室委心积意,储思垂务,旁作穆穆,明旦不寐,勤勤恳恳者,非秦之为与?夫不勤勤,则前人不当;不恳恳,则觉德不恺。

是以发秘府1>,览书林2>,遥集乎文雅之囿,翱翔乎礼乐之场,胤3>殷、周4>之失业,绍5>唐、虞6>之绝风,懿律7>嘉量8>,金科玉条,神卦灵兆,古文毕发,焕炳照曜,靡不宣臻9>。

式軨轩旗旗以示之,扬和鸾肆夏以节之,施黼黻衮冕以昭之,正嫁娶送终以尊之,亲九族淑贤以穆之。

〔注解〕(1)秘府:宫廷保藏图书秘记的地方。

(2)书林:形容藏书的丰富。

(3)胤:音ㄧㄣˋ,承继,接续。

(4)殷、周:殷,指殷商,朝代名,约当西元前十六世纪至前十一世纪,为商汤灭夏后所建立的国家,传至纣,被周武王所灭。

周,朝代名(西元前1122?256),周武王灭商至周赧王为秦所灭,共历八百六十七年。

(5)绍:继承。

(6)唐、虞:唐,传说中帝尧的时代。

虞,指虞舜,因建国于虞,故称之。

(7)懿律:美好的法令。

(8)嘉量:周代量器名。

(9)宣臻:遍至。

宣,遍也。

典故说明 「金科玉律」原作「金科玉条」。

扬雄是西汉后期的重要文人,口吃不善言谈,以文章名世。

扬雄的学术成就,自古以来颇多争议。

张衡称赞他「妙极道术」,张子侯甚至尊为「西道孔子」;朱熹则认为他「拙底工夫」,只会模仿。

其中〈剧秦美新〉一文,更是遭到许多人的大加贬斥,认为扬雄为了自身的利益,阿谀美化王莽的新政;但也有人认为,扬雄是藉著秦朝灭亡的例子来讽谏王莽。

两面评价,可谓针锋相对。

在〈剧秦美新〉中,扬雄赞美了王莽能够效法上古尧、舜、商、周的美好制度,订定了完善严密的法令,因此得到上天降下的种种祥瑞,恩泽遍及全民。

后来「金科玉律」就从这里演变而出,用来比喻不可变更的信条。

出现「金科玉律」的书证如五代十国前蜀.杜光庭〈胡常侍修黄箓斋〉词:「金科玉律,云篆瑶章,先万法以垂文,具九流而拯世。」

书证 01.五代十国前蜀.杜光庭〈胡常侍修黄箓斋〉词:「金科玉律,云篆瑶章,先万法以垂文,具九流而拯世。」

02.清.黄百家〈仇沧柱时义稿序〉:「仇子沧柱操选政十年,举业之家奉之为金科玉律。」

03.《歧路灯》第一○三回:「他把他家里那种种可笑规矩,看成圣贤的金科玉律。」

04.清.梁绍壬《两般秋雨庵随笔.卷一.黄梅桥》:「我生平睹临松雪书者多矣,未见有如此神似者。

汝辈学赵字,以此为金科玉律可也。」

05.《二十年目睹之怪现状》第二一回:「古语还有一句说得岂有此理的,说什么『女子无才便是德。

』这句话,我最不佩服,或是古人这句话,是有所为而言的;后人就奉了他做金科玉律,岂不是误尽了天下女子么?」 用法说明 语义说明形容完善严密的法律条文或比喻不可变更的信条。

使用类别用在「信条准则」的表述上。

例 句<01>难道你的话是金科玉律,每个人都非遵守不可吗?<02>他总是把经理的话当成金科玉律,丝毫不敢有所违背。

<03>他所说的话,句句都是金科玉律,值得我们仔细体会。

<04>总裁认为他的话就是金科玉律,要每个人都必须奉行不渝。

<05>古圣先贤留下许多金科玉律,可以做为我们为人处世的圭臬。

<06>「法律之前,人人平等」这句话是民主法治社会的金科玉律。

<07>他藐视古人那些为人处事的金科玉律,最后才落得一败涂地的下场。

近义词: 至理名言

反义词: 辨识 参考语词 金科玉条,玉律金科

法律典故

?最早是来自于商鞅变法,当时的说法是?王子犯法与庶民同罪?,秦孝公在一登基之后就实施了这个商鞅变法,其实最主要的原因也是因为他的父亲秦献公,他的父亲十几岁的时候就被他的叔叔赶到了魏国,在魏国一点地位都没有,10分的可怜一直被欺负,而且在那里呆了三十几年,在这三十几年的时间里,是秦国最危急最需要变革的时间,所以他的父亲想要变法的心愿也愈加的强烈。经过不断努力,他的父亲秦献公终于逃脱了魏国的控制,所以在成功拥有了自由之后,经过几次大战,多次也取过取得大型的胜利,由此秦国的政治地位也变高了,秦献公时的秦国日渐的强大了起来。而秦孝公就是在这样的背景下出生的,出生就是国家非常非常强盛,在他登基之后,虽然国家是非常的强盛,但是他也发现了一个比较严重的问题,这个事件也让他想要变法的愿望也越来越强烈,虽然随着秦国的实力不断的增加,但是中原的诸侯并没有看得起秦国无论是政治还是经济上,都不与秦国进行交流,而且他们每次聚会的时候也不会有邀请秦国,经过这件事就让秦孝公觉得是时候做一个改变。

这时候呢,商鞅就正好有了变法的想法,于是秦孝公就实施了商鞅变法。这个变法是非常严苛的,老百姓是最开始都是不能接受的。虽然已经立法了,但是百姓对这个并不是很习惯,一次卫鞅抓住了太子犯事,他就将这件事儿禀告了秦孝公,他认为之所以有这法有这么多人都觉得不习惯,而且新法难以服众,就是因为有上位者在带头作乱。

如果太子犯法不能得到处理的话,那将不能服众,于是就有了太子犯法将与庶民同罪。处理这件事儿的时候,也考虑到太子当时还是未成年,按照法律就应该处理了他的监护人也就是他的两位老师。一位老师脸上被刻字,一位老师鼻子被割了。这个时候呢百姓也开始慢慢适应新法。

出自韩非子的四字成语故事

1,从前,有个张三欠李四10两银子一直赖着不还,李四到县太爷告状。

升堂的前一夜李四听人说“自古衙门朝南开,有理没钱莫进来”,为了打赢官司,李四只好连忙派家丁给县太爷送了50两银子。没想到,张三在李四家有个内奸,把此事告诉了张三。张三便连忙向县太爷送了100两银子。李四不知。

第二天,县太爷威严升堂,李四、张三双双跪着县太爷台前,李四秉情上诉。没想到,县太爷勃然大怒,说:李四,你这个无赖,竟敢诬告好人,拉出去棒打50大板!李四吓傻,连忙伸出五个手指头,说:老爷,老爷,我冤枉,我冤枉,我有理,我有礼!

县太爷也把右手手掌向前展开五个手指,厉声说道:哼哼,你有理?然后把右手反过来,手背向外,怒吼:他比你更有理!拉出去,棒打100大板!退堂!

-------------------------------

哈哈,你有礼?他比你更有礼!

最懂谁有礼的当然是县太爷了!

2,《汉书·高帝纪下》:“吾以布衣提三尺,取天下。”又因古代把法律刻在三尺长的竹筒或木板上,故又作法律的代称,也叫“三尺法”。《汉书·杜周传》:“三尺安出哉?”

3,约法三章

成语.约法三章.的拼音:yuè fǎ sān zhāng

成语.约法三章.的典故:原指订立法律与人民相约遵守。后泛指订立简单的条款。

成语.约法三章.的 出处:《史记·高祖本纪》:“与父老约,法三章耳;杀人者死,伤人及盗抵罪。”《汉书·刑法志》:“高祖初入关,约法三章。”

用成语.约法三章.的 造句:我们很郑重地和工头~,什么时候交稿,什么时候看校,什么时候拼版。(邹韬奋《经历·种种尴尬》)

故事 公元前206年,刘邦率领大军攻入关中,到达离秦都咸阳 只有几十里路的霸上。子婴在仅当了46天的秦王后,向刘邦投降。 刘邦进咸阳后,本想住在豪华的王宫里,但他的心腹樊哙和张 良告诫他别这样做,免得失掉人心。刘邦接受他们的意见,下令封闭 王宫,并留下少数士兵保护王宫和藏有大量财宝的库房,随即还军 霸上。 为了取得民心,刘邦把关中各县父老、豪杰召集起来,郑重地向 他们宣布道:“秦朝的严刑苛法,把众位害苦了,应该全部废除。现在 我和众位约定,不论是谁,都要遵守三条法律。这三条是:杀人者要 处死,伤人者要抵罪,盗窃者也要判罪!”父老、豪杰们都表示拥护约 法三章。接着,刘邦又派出大批人员,到各县各乡去宣传约法三章。 百姓们听了,都热烈拥护,纷纷取了牛羊酒食来慰劳刘邦的军队。 由于坚决执行约法三章,刘邦得到了百姓的信任、拥护和支持, 最后取得天下,建立了西汉王朝。

4,约法三章

成语.约法三章.的拼音:yuè fǎ sān zhāng

成语.约法三章.的典故:原指订立法律与人民相约遵守。后泛指订立简单的条款。

成语.约法三章.的 出处:《史记·高祖本纪》:“与父老约,法三章耳;杀人者死,伤人及盗抵罪。”《汉书·刑法志》:“高祖初入关,约法三章。”

用成语.约法三章.的 造句:我们很郑重地和工头~,什么时候交稿,什么时候看校,什么时候拼版。(邹韬奋《经历·种种尴尬》)

故事 公元前206年,刘邦率领大军攻入关中,到达离秦都咸阳 只有几十里路的霸上。子婴在仅当了46天的秦王后,向刘邦投降。 刘邦进咸阳后,本想住在豪华的王宫里,但他的心腹樊哙和张 良告诫他别这样做,免得失掉人心。刘邦接受他们的意见,下令封闭 王宫,并留下少数士兵保护王宫和藏有大量财宝的库房,随即还军 霸上。 为了取得民心,刘邦把关中各县父老、豪杰召集起来,郑重地向 他们宣布道:“秦朝的严刑苛法,把众位害苦了,应该全部废除。现在 我和众位约定,不论是谁,都要遵守三条法律。这三条是:杀人者要 处死,伤人者要抵罪,盗窃者也要判罪!”父老、豪杰们都表示拥护约 法三章。接着,刘邦又派出大批人员,到各县各乡去宣传约法三章。 百姓们听了,都热烈拥护,纷纷取了牛羊酒食来慰劳刘邦的军队。 由于坚决执行约法三章,刘邦得到了百姓的信任、拥护和支持, 最后取得天下,建立了西汉王朝。

5,老马识途

管仲春秋时代齐桓公的相国、隰xi朋从于桓公而伐孤竹,春往冬反,迷惑失道。管仲曰:“老马之智可用也。”乃放老马而随之,遂得道。

白话管仲、隰朋跟随齐桓公讨伐孤竹国,春天出发,冬天才获胜返回,在回国的时候迷失了方向。管仲对齐桓公说:“老马有认路的特长,可以利用它。”就挑选了几匹老马放在队伍前面走,队伍跟在老马后面,最后找到了回国的道路。

退避三舍 tuì bì sān shě

春秋时候,晋献公听信谗言,杀了太子申生,又派人捉拿申生的弟弟重耳。重耳闻讯,逃出了晋国,在

外流忘十几年。 经过千幸万苦,重耳来到楚国。楚成王认为重

耳日后必有大作为,就以国群之礼相迎,待他如上宾。 一天,

楚王设宴招待重耳,两人饮洒叙话,气氛十分融洽。忽然楚王

问重耳:“你若有一天回晋国当上国君,该怎么报答我呢?”

重耳略一思索说:“美女待从、珍宝丝绸,大王您有的是,珍

禽羽毛,象牙兽皮,更是楚地的盛产,晋国哪有什么珍奇物品

献给大王呢?”楚王说:“公子过谦了。话虽然这么说,可总该对我有所表示吧?”重耳笑笑回答道:

“要是托您的福。果真能回国当政的话,我愿与贵国友好。假如有一天,晋楚国之间发生战争,我一定命

令军队先退避三舍(一舍等于三十里),如果还不能得到您的原谅,我再与您交战。” 四年后,重耳真

的回到晋国当了国君,就是历史上有名的晋文公。晋国在他的治理下日益强大。 公元前633年,楚国和晋

国的军队在作战时相遇。晋文公为了实现他许下的诺言,下令军队后退九十里,驻扎在城濮。楚军见晋军

后退,以为对方害怕了,马上追击。晋军利用楚军骄傲轻敌的弱点,集中兵力,大破楚军,取得了城濮之

战的胜利。

故事出自《左传·僖公二十二年》。成语“退避三舍”比喻不与人相争或主动让步。

卧薪尝胆

吴王阖闾打败楚国,成了南方霸主。吴国跟附近的越国(都城在今浙江绍兴)素来不

和。公元前496年,越国国王勾践即位。吴王趁越国刚刚遭到丧事,就发兵打越国。吴越

两国在槜李(今浙江嘉兴西南,槜音zuì)地方,发生一场大战。

吴王阖闾满以为可以打赢,没想到打了个败仗,自己又中箭受了重伤,再加上上了年

纪,回到吴国,就咽了气。

吴王阖闾死后,儿子夫差即位。阖闾临死时对夫差说:

“不要忘记报越国的仇。”

夫差记住这个嘱咐,叫人经常提醒他。他经过宫门,手下的人就扯开了嗓子喊:“夫

差!你忘了越王杀你父亲的仇吗?”

夫差流着眼泪说:“不,不敢忘。”

他叫伍子胥和另一个大臣伯嚭(音pǐ)操练兵马,准备攻打越国。

过了两年,吴王夫差亲自率领大军去打越国。越国有两个很能干的大夫,一个叫文种,

一个叫范蠡(音lí)。范蠡对勾践说:“吴国练兵快三年了。这回决心报仇,来势凶猛。

咱们不如守住城,不要跟他们作战。”

勾践不同意,也发大军去跟吴国人拼个死活。两国的军队在大湖一带打上了。越军果然

大败。

越王勾践带了五千个残兵败将逃到会稽,被吴军围困起来。

勾践弄得一点办法都没有了。他跟范蠡说:“懊悔没有听你的话,弄到这步田地。现在

该怎么办?”

范蠡说:“咱们赶快去求和吧。”

勾践派文种到吴王营里去求和。文种在夫差面前把勾践愿意投降的意思说了一遍。吴王

夫差想同意,可是伍子胥坚决反对。

文种回去后,打听到吴国的伯嚭是个贪财好色的小人,就把一批美女和珍宝,私下送给

伯嚭,请伯嚭在夫差面前讲好话。

经过伯嚭在夫差面前一番劝说,吴王夫差不顾伍子胥的反对,答应了越国的求和,但是

要勾践亲自到吴国去。

文种回去向勾践报告了。勾践把国家大事托付给文种,自己带着夫人和范蠡到吴国去。

勾践到了吴国,夫差让他们夫妇俩住在阖闾的大坟旁边一间石屋里,叫勾践给他喂马。

范蠡跟着做奴仆的工作。夫差每次坐车出去,勾践就给他拉马,这样过了两年,夫差认为勾

践真心归顺了他,就放勾践回国。

勾践回到越国后,立志报仇雪耻。他唯恐眼前的安逸消磨了志气,在吃饭的地方挂上一

个苦胆,每逢吃饭的时候,就先尝一尝苦味,还自己问:“你忘了会稽的耻辱吗?”他还把

席子撤去,用柴草当作褥子。这就是后来人传诵的“卧薪尝胆”。

勾践决定要使越国富强起来,他亲自参加耕种,叫他的夫人自己织布,来鼓励生产。因

为越国遭到亡国的灾难,人口大大减少,他订出奖励生育的制度。他叫文种管理国家大事,

叫范蠡训练人马,自己虚心听从别人的意见,救济贫苦的百姓。全国的老百姓都巴不得多加

一把劲,好叫这个受欺压的国家改变成为强国。

三十六计中有一计‘围魏救赵’,讲的是:“共敌不如分敌,敌阳不如敌阴”。意思是攻打集中的敌人,不如设法分散它而后再打。先打击气势旺盛的敌人,不如后打击气势旺盛的敌人。

《史记.孙子吴起列传》是讲战国时期齐国与魏国的桂陵之战。公元前354年,魏惠王欲释失中山的旧恨,便派大将庞涓前去攻打。这中山原本是东周时期魏国北邻的小国被魏国收服,后来赵国乘魏国国丧伺机将中山强占了,魏将庞涓认为中山不过弹丸之地,距离赵国又很近,不若直打赵国都城邯郸,既解旧恨又一举双得。魏王从之,欣欣然似霸业从此开始,即拨五百战车以庞涓为将,直奔赵国围了赵国都城邯郸。赵王急难中只好求救于齐国,并许诺解围后以中山相赠。齐威王应允,令田忌为将,并起用从魏国救得的孙膑为军师领兵出发。这孙膑曾与庞涓同学,对用兵之法谙熟精通。魏王用重金将他聘得,当时庞涓也正事奉魏国。庞涓自觉能力不及孙膑,恐其贤于己,遂以毒刑将孙膑致残,断孙两足并在他脸上刺字,企图使孙不能行走,又羞于见人。后来孙膑装疯,幸得齐使者救助,逃到齐国。这是一段关于庞涓与孙膑的旧事。

且说田忌与孙膑率兵进入魏赵交界之地时,田忌想直逼赵国邯郸,孙膑制止说:解乱丝结绳,不可以握拳去打,排解争斗,不能参与搏击,平息纠纷要抓住要害,乘虚取势,双方因受到制约才能自然分开。现在魏国精兵倾国而出,若我直攻魏国。那庞涓必回师解救,这样一来邯郸之围定会自解。我们再于中途伏击庞涓归路,其军必败。田忌依计而行。果然,魏军离开邯郸,归路中又陷伏击与齐战于桂陵,魏部卒长途疲惫,溃不成军,庞涓勉强收拾残部,退回大梁,齐师大胜,赵国之围遂解。这便是历史上有名的“围魏救赵”的故事。又后十三年,齐魏之军再度相交于战场,庞涓复又陷于孙膑的伏击自知智穷兵败遂自刎。孙膑以此名显天下,世传其兵法。

“纸上谈兵”出自《史记·廉颇蔺相如列传》。战国时期,赵国大将赵奢曾以少胜多,大败入侵的秦军,被赵惠文王提拔为上卿。他有一个儿子叫赵括,从小熟读兵书,张口爱谈军事,别人往往说不过他。因此很骄做,自以为天下无敌。然而赵奢却很替他担忧,认为他不过是纸上谈兵,并且说:“将来赵国不用他为将罢、如果用

他为将,他一定会使赵军遭受失败。”果然,公元前259年,秦军又来犯,赵军在长平(今山西高平县附近)坚持抗敌。那时赵奢已经去世。廉颇负责指挥全军,他年纪虽高,打仗仍然很有办法,使得秦军无法取胜。秦国知道拖下去于己不利,就施行了反间计,派人到赵国散布“秦军最害怕赵奢的儿子赵括将军”的话。赵王上当受骗,派赵括替代了廉颇。赵括自认为很会打仗,死搬兵书上的条文,到长平后完全改变了廉颇的作战方案,结果四十多万赵军尽被歼灭,他自己也被秦军箭射身亡。

明朝刘如孙根据这个有名的历史故事,写了一首诗,其中有一句“朝野犹夸纸上兵”。后来,人们便引申出“纸上谈兵”这个成语,用来比喻只会空谈教条,却不能解决实际问题。

揭竿而起

秦朝统治时期,全国人口不过二千万,但是被征发筑长城、守卫开发南方、修筑奢华的阿房宫、造秦始皇大墓等等劳役,合起来共用了二三百万人之多,耗费了不知多少人力财力。百姓们的负担太重了,生活得很苦很惨。

公元前二零九年阳城(河南省登封县东南)的地方官派了两名军官押送九百名民工到渔阳(北京市密云县西南)去防守。他们每天都急着赶路,怕误了日期。因为秦朝的法令很严酷,误了期限,就要被杀头。

这些人走到大泽乡(安徽省宿县东南)时,赶上连日大雨,路被淹没,无法通行。他们只好停下等待,眼看着时间一天天过去了。

民工中有一个叫陈涉的,他和他的朋友吴广偷偷商量:“这里离渔阳有几千里远,怎么走也赶不上期限了,难道我们白白去送死吗?”吴广说:“咱们逃跑吧。”陈涉说:“不行,逃走被抓回来也是死,反正都是死,不如起来造反,就是死了也比白送死强,百姓们吃秦朝的苦也吃够了。听说秦二世是小儿子,该当皇帝的是他哥哥扶苏。还有楚国的大将项燕是条好汉,咱们打着扶苏和项燕的名义,号召天下人去打二世,楚国的人一定会来帮助我们的。”

于是陈涉把大家召集起来说:“男子汉不能白白去送死,死要死出个名堂。王侯将相,难道是命中注定的吗?”

大家赞成,一致推选陈涉、吴广为首领,九百人一下子把大泽乡占领了,他们打起了“楚国”的旗号。临近的农民听到消息纷纷响应,没有武器,他们就砍木棒做刀枪,削了竹子做旗竿,队伍很快壮大起来,历史上把这叫做“揭竿而起”。

这支起义军打下了陈县(河南省淮阳),陈涉被拥戴为“王”,国号叫“张楚”。

在这支起义军的带动下,各地百姓纷纷杀了官吏,响应起义,风暴席卷了大半个中国。

但是因为起义军的战线太长,号令不统一,在秦军的猛烈反击又孤立无援的情况下,仅维持了三个月就失败了,陈涉也被叛徒杀害了。但是由他们点起的反秦烈火到处燃烧起来,导致了秦朝的灭亡。

破釜沉舟

秦朝末年,由于秦王朝的残酷统治,各地农民纷纷起义反抗。公元前208年,刘邦和项羽两支队伍汇合,共同推举楚怀王的孙子做楚王。军威大震。这时.原来被泰国灭亡的魏、赵、燕、韩等国家,也乘机恢复起义,并与楚国结成反秦联盟。秦二世胡亥慌忙派出人马到各地去镇压。秦将章邯率领20万大军.进攻赵国,把赵王围困在巨鹿。赵国急忙向楚国求救。楚王于是派遣宋义做主帅. 项羽为次将,带兵去援救赵国。可是宋义并不急于赶去救赵,

他打算先让秦赵双方打得两败俱伤,然后出击,从中获胜,以保存实力.带着人马缓缓行进,到了安阳地方.还停下来休息了46天。项羽心急如焚.多次劝说宋义赶到茂鹿迎击泰国,但遭到宋义的拒绝。他在一气之下,把宋义杀了,夺取了兵权。他派缆布与浦将举带领2万兵马,渡过滔滔的漳水。直奔巨鹿,与秦军交锋,仅获小胜。在赵国的一再请求支援之下,项羽率领全军渡过了漳水,准备和秦军决一死战。

项羽看见秦军人马众多.士气正盛.要打败强大的秦军,就必定要想出一个好的战法才行。于是,他命令士兵们把渡船统统凿穿,沉下水底;又把行军煮饭的锅也都打得粉碎,每人带着三天的干粮。在这样的情况下,退路没有了,粮食也不多了,不战胜敌人,就只有死路一条。楚军的将士们激昂振奋,互相勉励,人人都抱着进则生、退则死的决心,拼命向前。

两军相遇勇者胜。秦军虽然人马众多,也抵档不住抱着必死决心的楚军。经过几次激烈的血战,秦军终于崩溃了。项羽就是这样用“破釜沉舟’”办法来激发士气,战胜了强大的敌人。

启示

人们用“破釜沉舟”比喻有进无退的坚定决心。在成就某一事业时,就应该懂得不论是学习或工作都犹如逆水行舟,不进则退,只有不断进取,坚定不移地向目标冲刺,才能取得最后的成功。

约法三章

成语.约法三章.的拼音:yuè fǎ sān zhāng

成语.约法三章.的典故:原指订立法律与人民相约遵守。后泛指订立简单的条款。

成语.约法三章.的 出处:《史记·高祖本纪》:“与父老约,法三章耳;杀人者死,伤人及盗抵罪。”《汉书·刑法志》:“高祖初入关,约法三章。”

用成语.约法三章.的 造句:我们很郑重地和工头~,什么时候交稿,什么时候看校,什么时候拼版。(邹韬奋《经历·种种尴尬》)

四面楚歌

项羽和刘邦原来约定以鸿沟(在今河南荣县境贾鲁河)东西边作为界限,互不侵犯。后

来刘邦听从张良和陈平的规劝,觉得应该趁项羽衰弱的时候消灭他,就又和韩信、彭越、刘

贾会合兵力追击正在向东开往彭城(即今江苏徐州)

的项羽部队。终于布置了几层兵力,把项羽紧紧围在垓下(在今安徽灵璧县东南)。这

时,项羽手下的兵士已经很少,粮食又没有了。夜里听见四面围住他的军队都唱起楚地的民

歌,不禁非常吃惊地说:“刘邦已经得到了禁地了吗?

为什么他的部队里面楚人这么多呢?”说看,心里已丧失了斗志,便从床上爬起来,在

营帐里面喝酒;并和他最宠爱的妃子虞姬一同唱歌。唱完,直掉眼泪,在旁的人也非常难

过,都觉得抬不起头来。一会,项羽骑上马,带了仅剩的八百名骑兵,从南突围逃走。边逃

边打,到乌江畔自刎而死。

因为这个故事里面有项羽听见四周唱起楚歌,感觉吃惊,接看又失败自杀的情节,所以

以后的人就用“四面楚歌”这句话,形容人们遭受各方面攻击或逼迫的人事环境,而致陷于

孤立窘迫的境地。

凡是陷于此种境地者,其命运往往是很悲惨的,例如某人因经常与坏人为伍,不事生

产,游手好闲;但后来却破那些坏人逼迫的无以为生,求助于别人时,别人也应他平日行为

太坏,绝不同情更不理睬,这人所处的境地便是“四面楚歌”。又如学校里讨论学术问题,

其学生不学无术(成语,意即没有学术)

、信口雌黄、颠倒是非,同学们群起而攻之,这学生便完全处于孤立地位,这也可叫做

“四面楚歌”。在我们的人生历程上,在我们的日常生活中,好好的做人,脚踏实地的做

事,若是行差踏错,就未免要遭受“四面楚歌”的厄运了。

1. 关于韩非子的成语故事

1、远水不救近火。

意思是远处的水救不了近处的火。比喻慢的办法救不了急。该成语出自战国韩非子《韩非子·说林上》。

2、长袖善舞

出自《韩非子·五蠹》,原指古代人的袖子越长,跳舞越好看。现多用来比喻做事有所依靠,就容易成功。后多用来形容有财势、有手腕的人善于钻营取巧。

3、鬻矛誉盾

出自战国·韩·韩非《韩非子·难一》。战国时期,韩非子曾讲有一个卖矛和盾的人,见人推销他的矛是世界上最尖利的矛,没有穿不透的东西;一会又向人推销他的盾是世界上最坚硬的盾,没有什么东西能戳穿它。人群中有人问他用他的矛戳他的盾,他只好落荒而逃。

4、吹毛求疵

比喻故意挑剔别人的缺点,寻找差错,也可以指指摘细小的毛病,出自《韩非子·大体》。

5、左手画圆,右手画方。

比喻用心不专,什么事也办不成。也形容心思聪明,动作敏捷。出自《韩非子·功名》。

搜狗百科-韩非子

2. 韩非子写的成语故事、《韩非子》中的著名寓言有《自相矛盾》《郑人买履》《滥竽充数》等韩非子》有寓言约300-400则。

这些生动的寓言故事,蕴含着深隽的哲理,凭着它们思想性和艺术性的完美结合,给人们以智慧的启迪,具有较高的文学价值,韩非巧妙地运用寓言故事来说理以及表达自己的思想,达到良好的效果。本文拟就《韩非子》寓言故事的独立性、现实性、群体性和思想性略作探讨。

“自相矛 盾”、“守株待兔”、“讳疾忌医”、“滥竽充数”、“老马识途”寓言大家韩非子 韩非(公元前280—前233),先秦著名思想家,法家的杰出代表人物。 他的思想为秦始皇统一中国,建立中央集权的封建帝国提供了重要的思想武器。

3. 出自韩非子的成语及其意思韩非子》是先秦法家集大成者韩非的著作。

《韩非子》一书,重点宣扬了韩非法、术、势相结合的法治理论。韩非“法”“术”、

“势”相结合的理论,达到了先秦法家理论的最高峰,为秦统一六国提供了理论武器,同

时,也为以后的封建专制制度提供了理论根据。

韩非的朴素辩证法思想也比较突出,他首先提出了矛盾学说,用矛和盾的寓言故事,说

明“不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立”的道理。

值得一提的是,《韩非子》书中记载了大量脍炙人口的寓言故事,最著名的有“自相矛

盾”、“守株待兔”、“讳疾忌医”、“滥竽充数”、“老马识途”等等。这些生动的寓言

故事,蕴含着深隽的哲理,凭着它们思想性和艺术性的完美结合,给人们以智慧的启迪,具

有较高的文学价值。

出自《韩非子》的成语:

华而不实——言顺比滑泽,洋洋纚纚然,则见以为华而不实。

深不可测——大不可量,深不可测,同合刑名,审验法式,擅为者诛,国乃无贼。

负薪救火——其国乱弱矣,又皆释国法而私其外,则是负薪而救火也,乱弱甚矣!

知子莫若父——虽然,臣闻之,知臣莫若君,知子莫若父。

聪明睿智——聪明睿智,天也;动静思虑,人也。

根深蒂固——深其根,固其柢,长生久视之道也。

道可道,非常道——道之可道,非常道也。

出生入死——人始于生而卒于死。始之谓出,卒之谓入。故曰:“出生入死。”

讳疾忌医——扁鹊见蔡桓公,立有间。扁鹊曰:“君有疾在腠理,不治将恐深。”桓侯曰:

“寡人无。”扁鹊出。桓侯曰:“医之好治不病以为功。”居十日,扁鹊复见曰:“君之病

在肌肤,不治将益深。”桓侯不应。扁鹊出。桓侯不悦。居十日,扁鹊复见曰:“君之病在

肠胃,不治将益深。”桓侯又不应。扁鹊出。桓侯又不悦。居十日,扁鹊望桓侯而还走,桓

侯故使人问之。扁鹊曰:“病在腠理,汤熨之所及也;在肌肤,针石之所及也;在肠胃,火

齐之所及也;在骨髓,司命之所属,无奈何也。今在骨髓,臣是以无请也。”居五日,桓侯

体痛,使人索扁鹊,已逃秦矣。桓侯遂死。

老马识途——管仲、隰朋从于桓公而伐孤竹,春往冬反,迷惑失道。管仲曰:“老马之智可

用也。”乃放老马而随之,遂得道。

远水不救近火——失火而取水于海,海水虽多,火必不灭矣,远水不救近火也。

吹毛求疵——不吹毛而求小疵,不洗垢而察难知。

滥竽充数——齐宣王使人吹竽,必三百人。南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百

人。宣王死,闵王立,好一一听之,处士逃。

手足胼胝——手足胼胝,面目黧黑,劳有功者也,而君后之。

视死如归——三军既成陈,使士视死如归,臣不如公子成父,请以为大司马。

自相矛盾——楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“盾之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之

利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

如虎添翼——毋为虎傅翼,飞入邑,择人而食之。

守株待兔——宋人有耕田者,田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得

兔。兔不可复得,而身为宋国笑。

长袖善舞——长袖善舞,多钱善贾。

4. 韩非子写的成语故事、《韩非子》中的著名寓言有《自相矛盾》《郑人买履》《滥竽充数》等韩非子》有寓言约300-400则。

这些生动的寓言故事,蕴含着深隽的哲理,凭着它们思想性和艺术性的完美结合,给人们以智慧的启迪,具有较高的文学价值,韩非巧妙地运用寓言故事来说理以及表达自己的思想,达到良好的效果。本文拟就《韩非子》寓言故事的独立性、现实性、群体性和思想性略作探讨。

“自相矛 盾”、“守株待兔”、“讳疾忌医”、“滥竽充数”、“老马识途”寓言大家韩非子 韩非(公元前280—前233),先秦著名思想家,法家的杰出代表人物。 他的思想为秦始皇统一中国,建立中央集权的封建帝国提供了重要的思想武器。

韩非著有《韩非子》一书。全书10余万言,是先秦法家的代表作。

《韩非子》善于运用寓言 说理,能把道理讲得形象生动,通俗易懂,十分有益于宣传法治思想。? 他的许多寓言故事深入人心,影响深远,甚至日后从中印出了成语。

比如《讳疾忌医》 ,神医扁鹊见微知著,防微杜渐,而蔡桓公爱听奉承,讨吉利,很讨厌扁鹊,终于酿成大病 。成语讳疾忌医就是从这个寓言中提炼出来的。

《子罕不受玉》则塑造了两个思想性格鲜明对比的形象,一个是献宝的鄙人,一个是以不受 玉 为宝的子罕。千百年来,子罕刚正廉洁,不收受别人财物的精神,一直成为正直人们的榜样 。

《三人成虎》,则通过生动的故事告诉人们,谎言讲得多了,就会有人信的道理。? 另外,《郑人买鞋》、《杀猪教子》等等,都是通过生动的故事向人们讲 述了深刻的道理。

正之? 自相矛盾 ? 矛和盾是古时候两种武器,矛是用来刺人的,盾是用来挡矛 的,功用恰恰相反。? 楚国有一个兼卖矛和盾的商人。

一天,他带着这两样货色到街上叫卖,先举起盾牌向人吹嘘 说:“我这盾牌呀,再坚固没有了,无论怎样锋利的矛枪也刺 *** 它。”停一会儿,又举起 他的矛枪向人夸耀说:“我这矛枪呀,再锋利没有了,无论怎样坚固的盾牌,它都刺得穿。

”? 旁边的人听了,不禁发笑,就问他说:“照这样说,就用你的矛枪来刺你的盾牌。结果会怎 样呢?”? 这个商人窘得答不出话来了。

? 酒酸与恶狗 宋国有位小生意人开了一爿酒家,专门出售陈年佳酿。这爿 酒家窗明桌净,买卖公道,还在门 前高高竖起一杆青旗,行人在几里地外都能看见酒旗招展。

顾客一进门槛,店小二就笑脸相 迎,殷勤接待。? 按理说,这爿酒家应该是生意兴隆的;可是偏偏相反,常常整天不见一个顾客,十分冷落。

一坛坛老酒开了封,卖不出去,都发酸变质了。? 店主苦思冥想找不出原因,只好去请教附近一个老头儿。

老头儿沉吟了一番,问他:“你的 看门狗凶不凶?”店老板挺纳闷地说:“凶啊,可这跟卖酒有什么关系呢?”老头儿拈着胡须 笑道:“人家怕你的恶狗。恶狗守在门口,见人就咬;酒再好,还有谁敢来买呢?”? 郑人买鞋 有个郑国人,想到市上去买一双鞋子,便先用一根稻草量了 量自己的脚,作为尺码。

但临走时,却把尺码丢在家里,忘记带去。? 他到了市上,走进一家鞋店,看见一双鞋子,觉得很中意,可是一摸口袋,尺码没有带来, 忙对店员说:? “我忘记了带尺码来,让我赶回去把尺码拿来再买。”

说罢,拔脚就跑。? 这样一来一往,等他从家里拿了尺码再到市上时,鞋店已关门打烊了,他终于没有买到鞋子 。

有人知道了这事,就提醒他:“你为自己买鞋子,可以直接穿上试试大小,还要什么尺码呢 ?”? 买鞋的人回答说:“我是宁肯相信尺码,而不相信自己的脚!”? ? 讳疾忌医 名医扁鹊,有一次去见蔡桓侯。他在旁边立了一会儿对桓侯 说:“你有病了,现在病还在皮 肤里,若不赶快医治,病情将会加重!”桓侯听了笑着说:“我没有病。”

待扁鹊走了以后 ,桓侯对人说:“这些医生就喜欢医治没有病的人来夸耀自己的本领。”? 十天以后,扁鹊又去见桓侯,说他的病已经发展到肌肉里,如果不治,还会加重。

桓侯不理 睬他。扁鹊走了以后,桓侯很不高兴。

再过了十天,扁鹊又去见桓侯,说他的病已经转到肠胃里去了,再不从速医治,就会更加严 重了。桓侯仍旧不理睬他。

又过了十天,扁鹊去见桓侯时,对他望了一望,回身就走。桓侯觉得很奇怪,于是派使者去 问扁鹊。

扁鹊对使者说:“病在皮肤里,肌肉里,肠胃里,不论针灸或是服药,都还可以医治;病若 是到了骨髓里,那还有什么办法呢?现在桓侯的病已经深入骨髓,我也无法替他医治了。” ? 五天以后,桓侯浑身疼痛,赶忙派人去请扁鹊,扁鹊已经逃到秦国了。

桓侯不久就死掉了。 ? 杀猪教子 曾子的妻子上街。

小儿子扯着娘的衣襟,又哭又闹,要跟着 去玩。曾子妻被闹得没有法子, 就弯下腰哄他说:“小乖乖回去吧,妈妈回家来就杀猪给你吃。”

小儿子咽着口水,方才罢 休。? 妻子从街上回来,只见曾子正拿着绳索在捆肥猪,旁边还插着一把雪亮的尖刀。

妻子慌了, 连忙跑上去拉住他说:“你疯啦!我是故意骗骗小孩子的。” 曾子严肃地说:“你怎么能欺 骗孩子呢?小孩子什么也不懂,只会学着父母的样子,现在你欺骗孩子,就是在教孩子去欺 骗 别人。

做母亲。

5. 有知道韩非子中的一个成语故事买椟还珠

mǎi dú huán zhū

买 椟 还 珠

原文

楚人有卖其珠于郑者,为木兰之柜,薰以桂椒,缀以珠玉,饰以玫瑰,辑以羽翠。郑人买其椟而还其珠。此可谓善卖椟矣,未可谓善鬻珠也。

翻 译

楚国有一个(商)人把他的珍珠卖给郑国的人,(珠宝)是用木兰树的木制的盒子装,用桂椒来熏盒子,用(精美的)珠玉点缀其上,用美玉点饰,用翠鸟的羽毛装饰(盒子)。郑国的人买了这个盒子却把珠宝还给了商人。这可以说是善于卖盒子了,却不能说善于卖珍珠。楚人拿着被退回的珍珠,十分尴尬地站在那里。他原本以为别人会欣赏他的珍珠,可是没想到精美的外包装超过了包装盒内的价值,以致于“喧宾夺主”,令楚人哭笑不得。

郑人只重外表而不顾实质,使他做出了舍本求末的不当取舍;而楚人的“过分包装”也十分可笑。

解 释

椟:木匣;珠:珍珠。为:做,制造 辑:连缀。缀:点缀;鬻:卖

郑:郑国。木兰:一种木纹很细的香木。柜:匣子。桂椒:都是植物,可以用来配制香料。

玫瑰:美玉 羽翠:翠鸟的羽毛

买椟还珠:买下木匣,退还了珍珠。 比喻没有眼光,取舍不当。

6. 出自“韩非子”的成语有哪些出自”韩非子“的成语有:战战栗栗,日慎一日,蚕食鲸吞,深不可测,负薪救火,唯唯诺诺,靡靡之音,危如累卵,国富兵强 ,

源自《韩非子》的成语读音及释义:

1. 战战栗栗

读音:zhàn zhàn lì lì

释义:战战:戒惧的样子;栗栗:哆嗦,发抖。因戒惧而小心谨慎的样子。

原文:《韩非子·初见秦第一》:战战栗栗,日慎一日。

2. 日慎一日

读音:rì shèn yī rì

释义:慎:谨慎。一天比一天谨慎。形容做事十分小心。

原文:《韩非子·初见秦第一》:战战栗栗,日慎一日。

3. 蚕食鲸吞

读音:cán shí jīng tūn

释义:象蚕吃桑叶那样一步步侵占,象鲸吞食那样一下子吞并。比喻用各种方式侵占吞并别国的领土。

原文:《韩非子·存韩第二》:“荆人不动,魏不足患也,则诸侯可蚕食而尽,赵氏可得与敌矣。”

4. 深不可测

读音:shēn bù kě cè

释义:深得无法测量。比喻对事物的情况捉摸不透。

原文:《韩非子·主道第五》:大不可量,深不可测,同合刑名,审验法式,擅为者诛,国乃无贼。

5. 负薪救火

读音:fù xīn jiù huǒ

释义:背着柴草去救火。比喻用错误的方法去消除灾祸,结果使灾祸反而扩大。

原文:《韩非子·有度第六》:其国乱弱矣,又皆释国法而私其外,则是负薪而救火也,乱弱甚矣。

6. 法不阿贵

读音:fǎ bù ē ɡuì

释义:法:法律;阿:偏袒。法律即使是对高贵的人,有权势的人也不徇情。形容执法公正,法律面前人人平 等。

原文:《韩非子·有度第六》:法不阿贵,绳不绕曲。

7. 唯唯诺诺

读音:wěi wěi nuò nuò

释义:“唯”、“诺”,这两个字在古代汉语中,是两个象声词,皆为应答之声。“唯”指地位或者辈分低的人对地位高或者辈分高的人的应答;“诺”指地位或者辈分高的人对下级或者小辈分的应答。形容自己没有主意,一味附和,恭顺听从的样子。今天,这个成语用来形容一个人的屈于权贵,侍奉权贵的小人样子。

原文:《韩非子·八奸第九》:此人主未命而唯唯,未使而诺诺,先意承旨,观貌察色以先主心者也。

8. 靡靡之音

读音:mǐ mǐ zhī yīn

释义:靡靡:柔弱,萎靡不振。使人萎靡不振的音乐。指颓废 *** 、低级趣味的乐曲。

原文:《韩非子·十过第十》:“此师延之所作,与纣为靡靡之乐也。”

9. 危如累卵

读音:wēi rú lěi luǎn

释义:比喻形势非常危险,如同堆起来的蛋,随时都有塌下打碎的可能。

原文:《韩非子·十过第十》:故曹小国也,而迫于晋、楚之间,其君之危犹累卵也,而以无礼莅之,此所以绝。

10. 国富兵强

读音:guó fù bīng qiáng

释义:国家富裕,军队强盛。

原文:《韩非子·孤愤第十一》:夫越虽国富兵强,中国之主皆知无益于己也,曰:“非吾所得制也。”

7. 来自寓言故事的四字成语有哪些刻舟求剑、守株待兔、画蛇添足、叶公好龙、狐假虎威一、刻舟求剑白话释义:比喻拘泥成例,不知道跟着情势的变化而改变看法或办法。

朝代:清作者:曹雪芹出处:《红楼梦》第一百二十回:翻译:似你这样寻根究底,便是刻舟求剑,胶柱鼓瑟了! 二、守株待兔白话释义:比喻不主动地努力,而存万一的侥幸心理,希望得到意外的收获。朝代:汉作者:王充出处:《论衡》:“犹守株待兔之蹊;藏身破置之路也。”

翻译:就像守株待兔一样;藏身于破置的小路三、画蛇添足白话释义:画蛇时给蛇添上脚。比喻做了多余的事,非但无益,反而不合适。

朝代:明作者:施耐庵出处:《水浒全传》第一百十回:“将军功绩已成,威声大震,可以止矣。今若前进,倘不如意,正如‘画蛇添足’也。”

四、叶公好龙白话释义:比喻说是爱好某事物,其实并不真爱好。

朝代:汉代作者:刘向出处:《新序·杂事》叶公好龙翻译:据说古代有个叶公,非常爱好龙,器物上画着龙,房屋上也刻着龙。真龙知道了,就到叶公家来,把头探进窗户。

叶公一见,吓得面如土色,拔腿就跑五、狐假虎威白话释义:比喻仰仗或倚仗别人的权势来欺压、恐吓人。朝代:明作者:凌濛初出处:《二刻拍案惊奇》卷二十:果然府中来借,怎好不借,狐假虎威只怕被别人~的诓的去,这个却保不得他。

好了,关于“古代法治成语典故”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“古代法治成语典故”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。